Download

Download

Silodenken sprengen, Wirkung entfalten: Wie Marketing als strategischer Gestalter reüssiert

Marketinglehrbücher stellen Marketingleiter traditionell als „Meister der 4 Ps“ dar. Die Realität in den meisten Unternehmen sieht jedoch anders aus: Nur wenige Marketingabteilungen besitzen echte Entscheidungshoheit in allen Marketingbelangen. Wie kann Marketing unter diesen Bedingungen dennoch Wachstum vorantreiben und die Perspektive der Kunden einbringen? Für die meisten Unternehmen ist die Rolle des Marketings enger gefasst als früher und konzentriert sich in erster Linie auf die Kommunikation (als MarCom Leader) oder gar nur auf die Unterstützung anderer Funktionen (Service Providers).

Basierend auf 16 Tiefeninterviews mit Marketing-Führungskräften aus Konsumgüter- und Elektronikunternehmen zeigt diese Studie, wie sich Marketing auch ohne umfassende Entscheidungsmacht unentbehrlich machen kann. Vier zentrale Themen bilden dabei die strategische Toolbox für Marketingmanager.

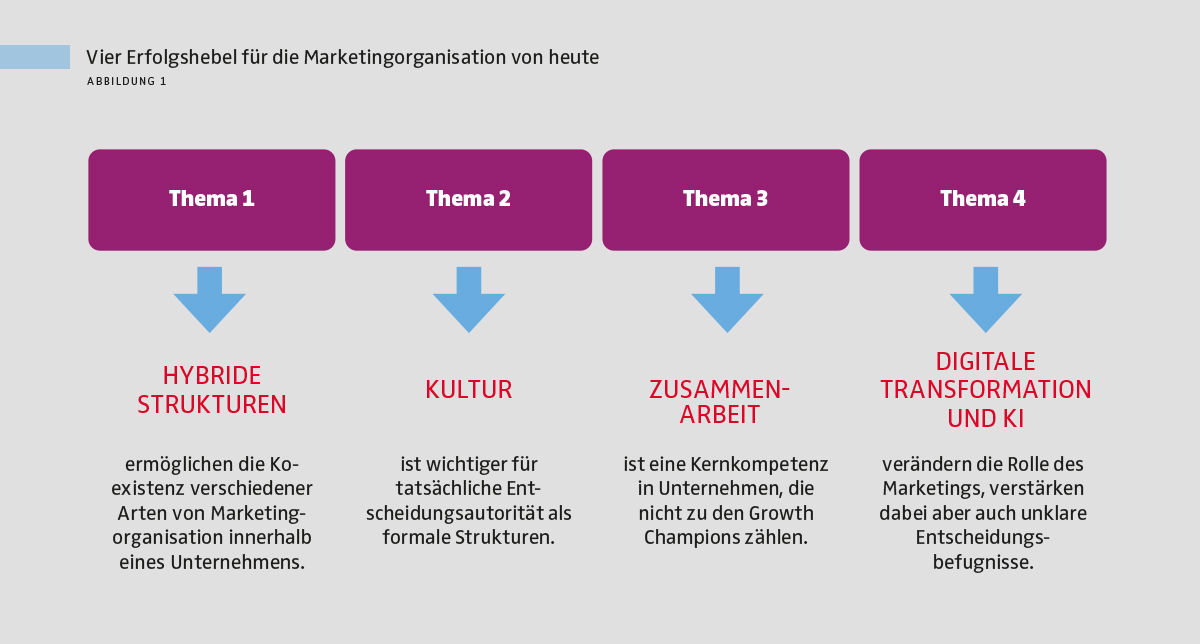

Vier Erfolgshebel für die Marketingorganisation

Unsere Studie hat vier Schlüsselthemen identifiziert, die beschreiben, wie Marketing in Unternehmen Einfluss gewinnen kann, ohne über vollständige Entscheidungsbefugnisse und Kontrolle über alle klassischen Marketinginstrumente der 4 Ps zu verfügen (siehe Abbildung 1).

> Hybride Strukturen lösen Spannungen zwischen globaler und lokaler Ebene

Das prototypische Modell, in dem das Marketing die gesamte Marketingstrategie verantwortet und alle 4 Ps kontrolliert, ist nach wie vor anzutreffen. Heutzutage wird dieses Modell jedoch häufiger von kleineren, agileren und eher digital ausgerichteten Unternehmen gelebt. In solchen Unternehmen kontrollieren die Marketingverantwortlichen alles, vom Produkt über die Verpackung bis hin zur Preisgestaltung, und können so schnell auf Markttrends reagieren. Marketer in großen Unternehmen finden das Growth-Champion-Modell zwar großartig, halten es jedoch in komplexen Organisationen mit funktionsübergreifenden Abhängigkeiten und verteilten Entscheidungsbefugnissen für nicht ausreichend skalierbar. Sie können das Growth-Champion-Modell in der Regel nur in begrenztem Umfang einsetzen, beispielsweise in digitalen Innovationseinheiten, im Direktvertrieb oder in kleinen Taskforces, die in Krisen wie zu COVID-Zeiten aktiviert werden. In diesen Kontexten nutzen Unternehmen vorübergehend kleine, agile Teams, in denen sie Talente aus Marketing, Produktentwicklung und Technologie zusammenbringen, um traditionelle Abteilungsgrenzen zu überwinden sowie schnellere Entscheidungen und mehr Zusammenhalt zu ermöglichen.

Die meisten Großunternehmen in unserem Sample arbeiten mit mehreren Marketingorganisationsformen. Die Modelle Growth Champion, MarCom Leader und Service Provider existieren häufig nebeneinander in verschiedenen Regionen, Geschäftsbereichen oder Kanälen. Viele Unternehmen arbeiten mit lokalen Marketingexperten, die Entscheidungskompetenz bei Preisen, Werbung und Sortimentspolitik haben und als ergebnisverantwortliche Mini-Geschäftsführer agieren. Parallel dazu gibt es globale Markenteams, die die übergeordnete Markenstrategie verantworten, aber nur begrenztes Mitspracherecht bei der Umsetzung auf lokalen Märkten haben. Sie agieren stattdessen mit Leitlinien, Toolkits und Innovations-Roadmaps, ähnlich wie MarCom Leader oder Service Provider.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Balance zwischen globaler Konsistenz und lokaler Flexibilität. Führende Unternehmen begegnen dieser Herausforderung durch die Einrichtung gemeinsamer Planungsprozesse, allgemein gültiger KPIs und klarer Eskalationswege, die es lokalen Teams ermöglichen, sich an globale Strategien anzupassen, sodass alle an einem Strang ziehen und die Marke stärken.

Diese Komplexität hat auch Auswirkungen auf die Nachwuchsentwicklung. Die Rotation zwischen globalen und lokalen Funktionen ist eine mögliche Strategie, um die Perspektiven von Marketingfachleuten zu erweitern, Empathie und Kompetenzen aufzubauen und eine Brücke zwischen Strategie und Umsetzung zu schlagen. Die Institutionalisierung solcher Rollenwechsel sowie funktionsübergreifender Aufgaben schafft vielseitigere Talente und verankert eine Kultur der Zusammenarbeit und des gegenseitigen Verständnisses. Dies ist unerlässlich, um die Komplexität hybrider und paralleler Marketingorganisationen zu bewältigen.

> Kultur schlägt Struktur in puncto Marketing-Einfluss

Organigramme zeigen selten die tatsächlichen Machtverhältnisse in Unternehmen. Vielmehr ist die Unternehmenskultur entscheidend dafür, ob Marketing als strategischer Partner oder als ausführender Helfer angesehen wird und wie viel Einfluss es hat. Ob Marketing im inneren Machtzirkel vertreten ist, lässt sich eher aus allgemeinen Einstellungen, Routinen und informellen Normen herauslesen. Eine marketingfreundliche Kultur zeigt sich in einer gemeinsamen Sprache – beispielsweise der Verbreitung von Begriffen wie „Customer Centricity” oder „Schutz der Markenwerte”, in regelmäßigen, funktionsübergreifenden Planungssitzungen, Consumer Immersion Days, gemeinsamen KPI-Reviews oder der frühzeitigen Einbindung des Marketings in Produkt- oder Innovationsentscheidungen. Der Einfluss der Unternehmenskultur sollte also nicht unterschätzt werden. Während ein Organigramm formale Kompetenzen zeigt, prägt die Kultur Zugangsmöglichkeiten, Glaubwürdigkeit und zeitliche Prioritäten. Selbst die ausgefeiltesten Strukturen scheitern, wenn die Unternehmenskultur eine strategische Rolle des Marketings nicht unterstützt.

In einer marketingfreundlichen Kultur wird das Marketing nicht nur für Kampagnen konsultiert – es wird zum Hüter von Bedeutung innerhalb der gesamten Organisation. Es beeinflusst die Produktentwicklung, die digitale Nutzererfahrung (UX) und sogar kulturbildende Initiativen der Personalabteilung.

Für das Management bedeutet die Gestaltung einer solchen Kultur mehr als bloße Umstrukturierung. Es geht darum, Consumer-Insights systematisch als Grundlage für Entscheidungen zu fördern, marketinggetriebene Erfolge sichtbar zu machen, in funktionsübergreifende Marketing-Schulungen zu investieren und Plattformen zu schaffen, auf denen die Perspektive des Marketings gehört und geschätzt wird.

> Kollaboration als Kernkompetenz bei geringer formaler Autorität

In der Marketingorganisation von MarCom Leadern und Service Providern hat das Marketing selten die Kontrolle über strategische Entscheidungen. Effektives Führen hängt davon ab, wie gut es Marketingverantwortlichen gelingt, bereichsübergreifend zusammenzuarbeiten – also davon, wie stark ihr lateraler Einfluss ist. In diesen Organisationen wird Marketing nicht danach beurteilt, wie gut es Anweisungen durchsetzt, sondern danach, wie erfolgreich es andere Teams befähigt. Erfolg hängt vor allem von Soft Skills ab: Zuhören, Einflussnahme und das strategische Management von Stakeholder-Dynamiken – ohne formale Weisungsbefugnis. Die besten Marketer positionieren sich als Integratoren, die dabei helfen, F&E, Finanzen- und Kreativabteilungen sowie regionale Teams auf gemeinsame Ziele auszurichten.

Für die Marketer von heute ist informeller Vertrauensaufbau entscheidend. In Service-Provider-Modellen fehlt oft die formale Autorität; aber diejenigen, die durch Verlässlichkeit, gute Vorbereitung und fundierte Insights überzeugen, erarbeiten sich das Recht, die Richtung mitzugestalten. Solche Teams setzen weniger auf Hierarchien und mehr auf Koalitionen und Netzwerke. Sie beeinflussen Entscheidungen nicht durch formale Macht, sondern dadurch, dass sie als die am besten informierte und strategisch wertvollste Stimme im Raum wahrgenommen werden. Ihren Platz am Entscheidungstisch sichern sie sich durch Glaubwürdigkeit, nicht durch Weisungsbefugnis. Job-Shadowing und bereichsübergreifende Rotation werden empfohlen, um gegenseitiges Verständnis und Glaubwürdigkeit aufzubauen. Ein Marketingleiter aus unserem Sample empfahl beispielsweise ausdrücklich, dass Marketer Erfahrungen in Vertrieb, Produktmanagement und kundenbezogenen Funktionen sammeln sollten. Solche Rotationen fördern das gegenseitige Verständnis, brechen Silos auf und helfen Marketern, sich Glaubwürdigkeit zu erarbeiten, indem sie die operative Sprache anderer Bereiche verstehen und sprechen lernen.

Marketing kann auch dann eine entscheidende Rolle als Wachstumstreiber spielen, wenn es keine formale Kontrolle über alle Elemente der klassischen 4 Ps hat.

> Digitale Transformation und KI kreieren Chancen, erhöhen aber auch die Ambiguität

Die verbreitete Nutzung digitaler Plattformen und KI-gestützter Tools verändert die Arbeitsweise im Marketing grundlegend. Diese Technologien verbessern zwar den Zugang zu Daten und beschleunigen analytische Prozesse, schaffen aber gleichzeitig neue Spannungsfelder in Bezug auf Verantwortung und Entscheidungskompetenz. Das Marketing ist auf digitale Technologien angewiesen, besitzt sie aber in der Regel nicht: In vielen Unternehmen werden KI- und MarTech-Plattformen für das Management von Kundenbeziehungen, Kundendaten oder Kampagnen-Tools von IT- oder Analytics-Teams betrieben. Das führt dazu, dass das Marketing weniger Kontrolle hat, obwohl erwartet wird, dass es diese Tools zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder Engagement einsetzt. Dieses Szenario kann zu Abhängigkeit ohne Steuerungskompetenz führen: Marketingabteilungen sollen schnell agieren und Personalisierung im großen Maßstab ermöglichen, sind dabei aber auf andere Abteilungen angewiesen, wenn es um den Zugang zu Tools oder die Gestaltung von Workflows geht. Interviewpartner berichteten beispielsweise, dass das Marketing zwar KI nutzen kann, um Inhalte zu erstellen oder Zielgruppen zu segmentieren, aber die IT-Abteilungen die Rahmenbedingungen definieren und festlegen, was erlaubt ist – und damit sowohl Kreativität als auch Geschwindigkeit einschränken. Die Trennung führt häufig auch zu Kompetenzlücken: Das Marketing verfügt womöglich nicht über die nötige technische Expertise, um vorhandene Daten vollständig auszuschöpfen, während die IT oft die Nuancen von Markenstrategie oder Kundenerlebnissen nicht ausreichend versteht.

Einige Unternehmen überwinden diese Hürden jedoch durch eine funktionsübergreifende digitale Integration. Ein Interviewpartner aus einem globalen Premium-Beauty-Unternehmen lieferte hierfür ein überzeugendes Beispiel: Dort arbeiten Marketer eng mit Produkt- und IT-Spezialisten zusammen, teilen sich die Verantwortung für MarTech-Plattformen und werden bereichsübergreifend in digitalen Tools geschult. Dieser kooperative Ansatz ermöglicht eine schnellere Anpassung und datengetriebene Entscheidungen und reduziert Reibungsverluste zwischen den Teams. So gewinnt das Marketing wieder an strategischer Relevanz, weil es digitale Transformationsziele effektiver umsetzen kann und sicherstellt, dass KI nicht nur als Add-on, sondern als integraler Bestandteil der Prozesse eingesetzt wird. Dieses Modell kann anderen Unternehmen als Orientierung dienen, um die Wirkung ihres Marketings in einem technologiegetriebenen Umfeld zu maximieren.

Klagen Sie nicht über fehlende Autorität – agieren Sie als Silobrecher

Heutige Marketingorganisationen sind anders aufgestellt als früher, aber sie sind keineswegs machtlos. Wie diese Studie zeigt, kann Marketing auch dann eine entscheidende Rolle als Wachstumstreiber spielen, wenn es keine formale Kontrolle über alle Elemente der klassischen 4 Ps hat – vorausgesetzt es gelingt, durch Einflussnahme, Integration und Wertschöpfung innerhalb der gesamten Organisation zu überzeugen.

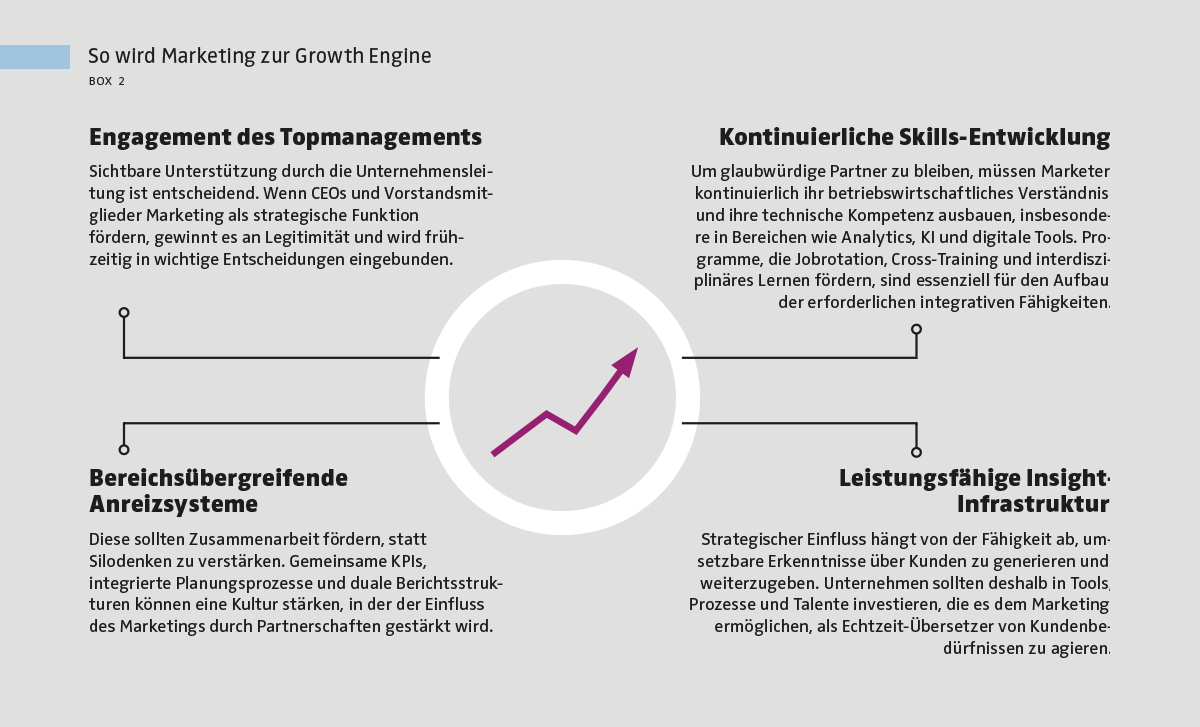

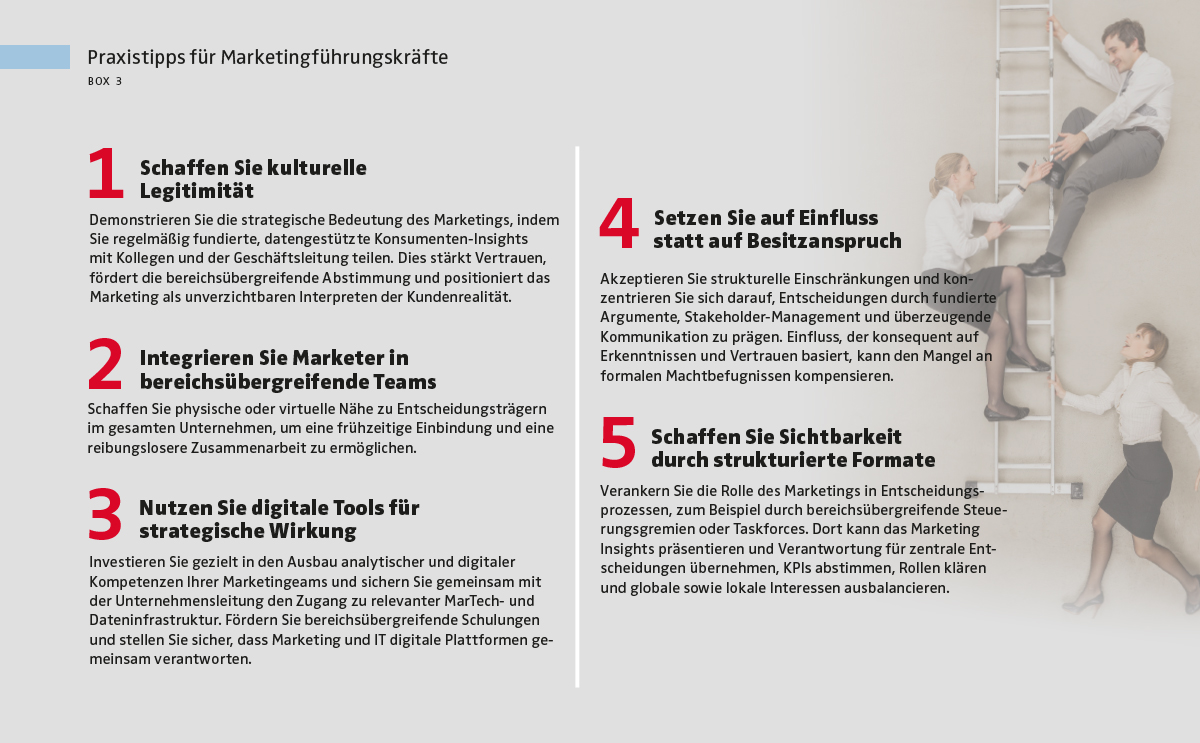

Damit das Marketing auch mit Einschränkungen erfolgreich sein kann, müssen Unternehmen mehr tun, als nur Strukturen anzupassen. Sie sollten aktiv eine Kultur fördern, die Konsumenten-Insights wertschätzt, in funktionsübergreifende Zusammenarbeit investiert und Marketingfachleute dazu befähigt, auch ohne formelle Befugnisse als Wertschöpfungsarchitekten zu agieren. Box 2 zeigt, welche organisatorische Unterstützung ein solcher Ansatz erfordert, und Box 3 bietet konkrete Handlungsempfehlungen für Marketing-Führungskräfte.

Für Marketing-Führungskräfte ist die zentrale Erkenntnis klar: Erfolg in der heutigen Zeit beruht weniger auf der vollständigen Kontrolle einzelner Stellschrauben als auf der Fähigkeit, kollektive Dynamik gezielt in Richtung Wachstum zu lenken. Wer sich vom traditionellen Denken der 4 Ps löst und stattdessen auf Einfluss in Entscheidungsprozessen sowie enge Zusammenarbeit setzt, kann als Marketingverantwortlicher selbst ohne formale Macht wesentliche strategische Impulse setzen.

LITERATURHINWEISE

Homburg, C., Workman, J. P., & Krohmer, H. (1999). Marketing’s influence within the firm. Journal of Marketing, 63(2), 1–17.

McAlister, L., Germann, F., Chisam, N., Hayes, P., Lynch, A., & Stewart, B. (2023). A taxonomy of marketing organizations. Journal of the Academy of Marketing Science, 51(3), 617–635.

Verhoef, P. C., & Leeflang, P. S. H. (2009). Understanding the marketing department’s influence within the firm. Journal of Marketing, 73(2), 14–37. doi.org/10.1509/jmkg.73.2.14