Chinesische und US-amerikanische digitale Plattformen: Strategische Ansätze im Vergleich

Chinesische und USamerikanische Plattformen haben gemeinsame Ziele, aber ihre Strategien unterscheiden sich aufgrund kultureller, regulatorischer und marktbezogener Faktoren.

Social-Media-Plattformen

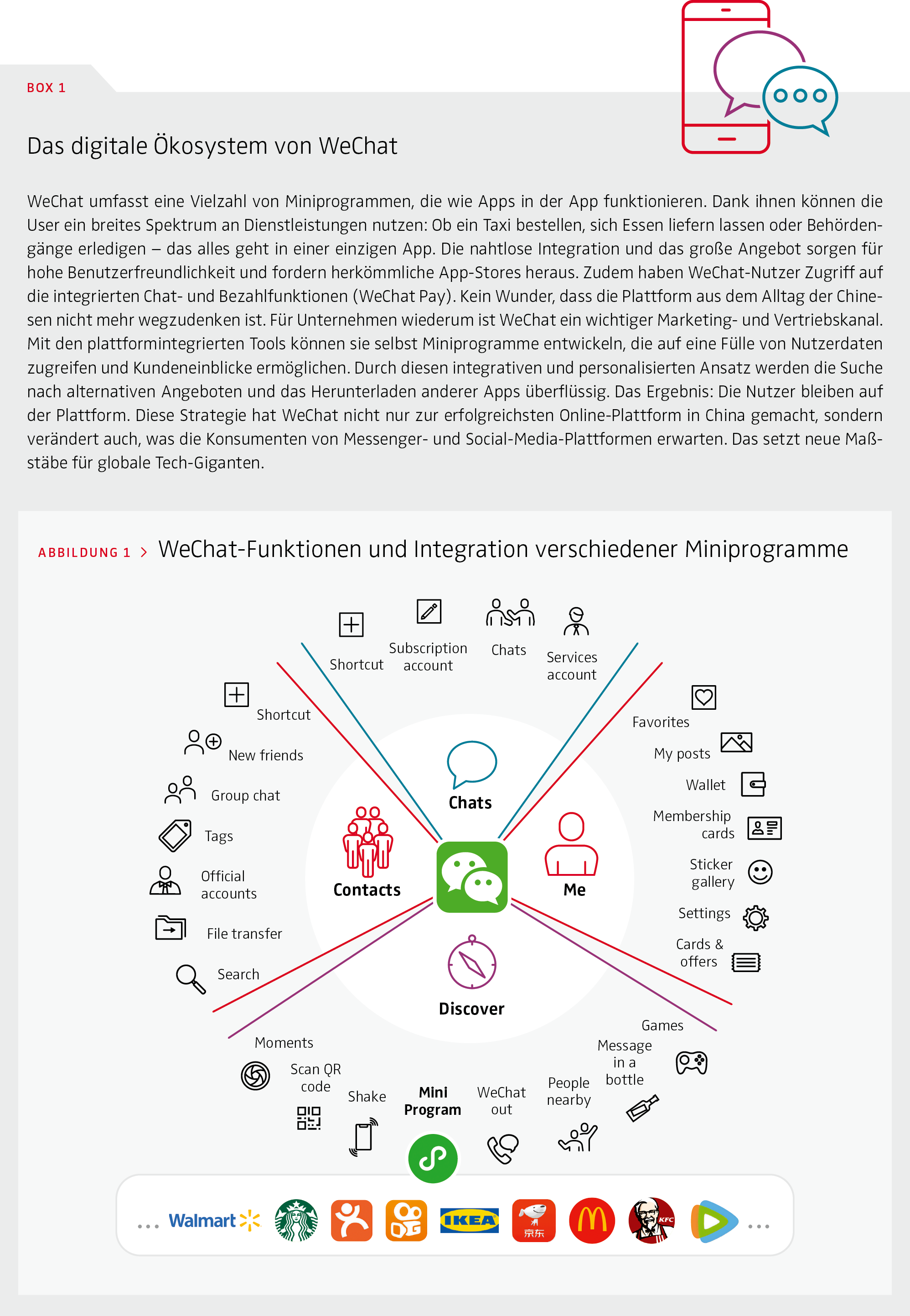

Die chinesischen SocialMedia-Plattformen WeChat und Weibo haben sich zu vielseitigen Ökosystemen entwickelt, die alle Aspekte des täglichen Lebens durchdringen und ihren Nutzern eine große Bandbreite an Services bieten – von Messenger-Diensten bis hin zu Zahlungssystemen und darüber hinaus. WeChat beispielsweise hat als Messenger-App begonnen, umfasst mittlerweile jedoch eine Vielzahl von „Miniprogrammen“ und ist heute ein riesiges digitales Ökosystem (siehe Box 1 und Abbildung 1). Meta (früher Facebook) und X (früher Twitter) haben sich dagegen ihren ursprünglichen, enger gefassten Charakter bewahrt. Meta betreibt verschiedene Apps und X hat sich als Netzwerk für Echtzeit-Informationen etabliert. Die Apps von Meta und die Miniprogramme von WeChat unterscheiden sich deutlich in ihrer Ausrichtung und Integration auf der jeweiligen Plattform: Meta-Apps sind in der Regel separate Programme, die über die Meta-Plattform aufgerufen werden können. Häufig werden die Nutzer jedoch zu externen Apps oder Websites weitergeleitet, auf denen sie die Programme herunterladen oder in einem separaten Browserfenster öffnen können. Dadurch bietet Meta seinen Nutzern zwar eine große Auswahl an Services, diese sind aber weniger integriert und stärker fragmentiert als bei WeChat. Hier zeigen sich die unterschiedlichen Philosophien der beiden Plattformen: Meta stellt seinen Nutzern verschiedene Apps für verschiedene Dienste zur Verfügung, etwa Messenger, Instagram und WhatsApp. WeChat führt diese Dienste dagegen auf einer einzigen Plattform zusammen und vereinfacht so das Online-Erlebnis.

Chinesische Plattformen setzen auf Super-Apps und schaffen riesige, integrierte Ökosysteme, die eine Vielzahl an Services bieten.

Plattformen als tragende Säule des Online-Geschäfts

Digitale Plattformen sind zur tragenden Säule für Online-Interaktionen geworden. Sie beeinflussen, wie wir miteinander kommunizieren und Geschäfte machen. Von Social Media über E-Commerce und Gaming bis hin zum Reisen haben sie ganze Branchen auf den Kopf gestellt und unser Konsum- und Sozialverhalten verändert. Für Unternehmen, Wissenschaft und Politik ist es deshalb wichtig, zu verstehen, wie diese Plattformen funktionieren. Dominiert wird das globale digitale Ökosystem von chinesischen und US-amerikanischen Anbietern. Beide streben nach hohem Nutzerengagement und Umsatz, verfolgen jedoch aufgrund unterschiedlicher kultureller, regulatorischer und Marktfaktoren andere Strategien. Ein Vergleich verschiedener Plattformen liefert wertvolle Erkenntnisse darüber, wie diese Marktanteile gewinnen, die Nutzung intensivieren und Umsatz generieren.

E-Commerce-Plattformen

Im E-Commerce-Bereich wird dieser konzeptionelle Unterschied besonders deutlich. Hier etabliert sich Alibaba gerade als Vermittlerplattform zwischen Händlern und Käufern und schafft ein weitverzweigtes Netz verwandter Services wie Logistik, digitale Medien, Gesundheits- und Finanzdienste sowie Online- und Vor-OrtLebensmittelgeschäfte. Amazon und eBay sind zwar ebenfalls mächtige Online-Händler, ihr Geschäftsmodell basiert jedoch eher auf dem Marktplatzkonzept – mit dem Ziel, ein erstklassiges Nutzererlebnis und einen schnellen, zuverlässigen Service zu bieten. Alibaba setzt dagegen auf sein eigenes Logistiknetzwerk Cainiao, um eine effiziente Bereitstellung zu garantieren und den Warenfluss auf der Plattform aufrechtzuerhalten. Auf AliHealth kann man Medizinbedarf erwerben und Arzttermine vereinbaren; Alipay und die Ant Group bieten ihren Kunden ein Bezahlsystem, Sparkonten, Kredite und Versicherungen und integrieren Finanzdienste damit nahtlos in die Customer Journey. Zur Alibaba-Familie gehören auch die Online- und Offline-Lebensmittelgeschäfte von Freshippo, die die Grenze zwischen lokalem und digitalem Einkaufen verschwimmen lassen. Amazon betreibt dagegen eher vertikale Integration und behält dadurch mehr Kontrolle über seine Wertschöpfungskette. Mit Amazon Prime verfügt das Unternehmen mittlerweile über ein eigenes äußerst erfolgreiches Logistiknetzwerk, und Amazon Prime Video stellt eine ernstzunehmende Konkurrenz für klassische Content-Anbieter dar. Auch im Gesundheitswesen (Amazon Pharmacy) und im Finanzbereich (Amazon Pay) ist Amazon aktiv. Das Unternehmen versteht diese Services allerdings mehr als Erweiterung der Marke Amazon und weniger als Ausbau der Vermittlerdienste. eBay wiederum verfolgt eine enger gefasste Strategie und positioniert sich als Online-Auktions- und Shopping-Website. Die Plattform vermittelt C2C- und B2C-Verkäufe, bietet jedoch nicht die gleiche Bandbreite an Zusatzdienstleistungen wie Alibaba. Um ein nahtloses Einkaufserlebnis zu ermöglichen, setzt eBay eher auf Kooperation als auf Integration, zum Beispiel mit PayPal. Damit zeigen Alibaba, Amazon und eBay auf unterschiedliche Weise, wie Online-Händler ihr Angebot erweitern und diversifizieren können – sei es in Form eines Ökosystems verwandter Services, als vertikale Integration oder als klassischer Marktplatz mit strategischen Partnerschaften.

Gaming-Plattformen

Auch im Gaming-Bereich gibt es unterschiedliche Plattformmodelle: Tencent Games bietet nicht nur Online-Spiele an, sondern entwickelt diese auch. Zudem hält die Plattform Anteile an anderen Gaming-Unternehmen. Hier zeigt sich erneut der in China bevorzugte integrative Ansatz. Steam versteht sich dagegen als globale Vertriebsplattform mit einem vielseitigen Angebot an Spielen, die von Designerinnen und Designern aus aller Welt entwickelt werden.

Reise- und Nächtigungsplattformen

Chinesische Reise- und Nächtigungsportale wie Ctrip (heute Trip) und Feizhu sind umfassende Ökosysteme, die auf einer einzigen Plattform ein breites Spektrum an Kundenbedürfnissen abdecken: Auf ihnen kann man nicht nur Hotels und Flüge buchen, sondern auch Restaurantreservierungen tätigen, Tickets für lokale Attraktionen erwerben und weitere Reiseservices nutzen. Die Plattformen machen sich die große heimische Nachfrage zunutze und richten sich an Konsumenten, die ihre Einkäufe hauptsächlich über das Handy tätigen. Mit ihren All-in-one-Lösungen sind diese Super-Apps ein gutes Beispiel für den Fokus, den chinesische Anbieter auf Konsolidierung und Komfort legen. US-amerikanische Plattformen sind dagegen eher spezialisiert und stellen ihre Services über verschiedene Apps und Websites bereit. Auf Expedia und Booking.com kann man vor allem Reisen buchen; die Auswahl an Flügen, Unterkünften und Mietwagen ist riesig. Airbnb vermittelt private Unterkünfte und Aktivitäten vor Ort mit einem Fokus auf Authentizität und Individualität. US-Unternehmen wollen ihren Kunden in jeder Servicekategorie eine gewisse Tiefe und ein breites Angebot bieten. Diese Strategie spiegelt die generellen Präferenzen des USMarktes für spezialisierte Angebote und Wahlmöglichkeiten wider: Konsumenten können genau die Plattformen wählen, die ihren Reiseansprüchen am besten entsprechen.

US-amerikanische Anbieter setzen auf eine breite Palette spezialisierter Dienste, mit dem Ziel, auf jeder einzelnen Plattform ein optimales Kundenerlebnis zu schaffen und den Umsatz zu maximieren.

Politische Entscheidungsträger sollten verstehen, wie die Plattformen mit regulatorischen Vorgaben umgehen, um wohlüberlegte Entscheidungen hinsichtlich Konsumentenschutz, Wettbewerbsregeln und Innovationsförderung zu treffen.

Wer die Unterschiede kennt, kann gezielter agieren

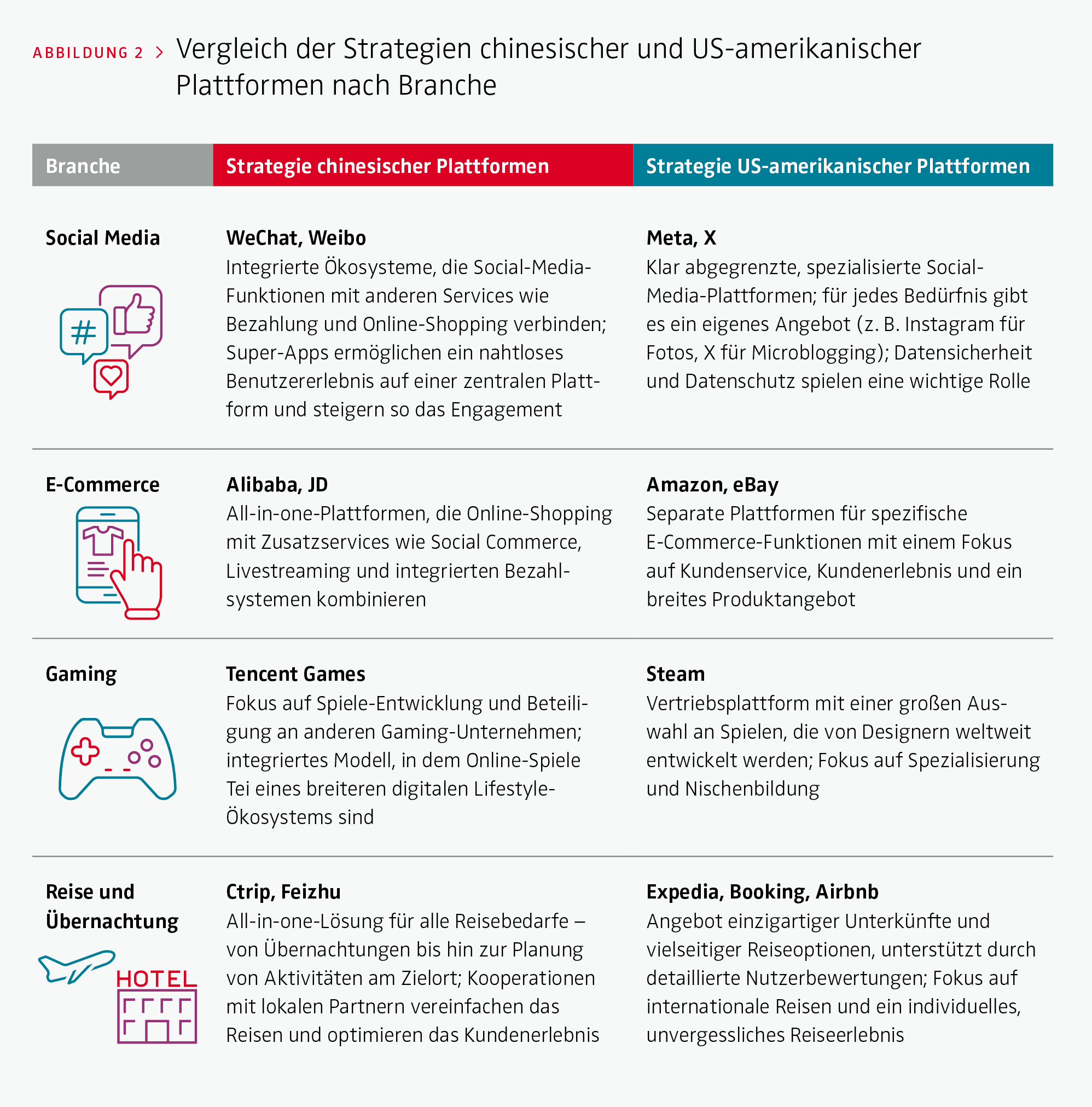

Chinesische und US-amerikanische Plattformen verfolgen unterschiedliche Strategien (siehe Abbildung 2). Erstere setzen auf Super-Apps und schaffen riesige, integrierte Ökosysteme, die eine Vielzahl an Services bieten. Mit diesen All-in-one-Lösungen kommen sie dem Wunsch ihrer Kunden nach einfacher Handhabung und großer Auswahl nach. Sie sind in erster Linie für die mobile Nutzung ausgelegt, da chinesische Konsumenten hauptsächlich über ihr Handy online gehen. US-amerikanische Anbieter setzen dagegen auf eine breite Palette spezialisierter Dienste, mit dem Ziel, auf jeder einzelnen Plattform ein optimales Kundenerlebnis zu schaffen und den Umsatz zu maximieren. Zudem stehen die Qualität der einzelnen Services und der Datenschutz im Vordergrund, und auch bei der Globalisierung der Dienste setzt man auf Spezialisierung und Abgrenzung.

Unternehmen, die sich dieser Unterschiede bewusst sind, können wirksame Strategien ergreifen und entwickeln.

Ein tiefes Verständnis ist Voraussetzung, um in einer sich ständig verändernden digitalen Welt erfolgreich zu sein, bedarfsgerechte Services anzubieten und die eigene Zielgruppe zu erreichen. Zudem bedingen spezifische Strategien der Plattformen, wie Konsumenten auf Produkte und Dienstleistungen aufmerksam werden und diese bewerten und erwerben.

Auch Regierungen und Aufsichtsbehörden sollten die Unterschiede kennen.

Für Gesetzgeber sind vor allem zwei Punkte wichtig: Erstens operieren Plattformen grenzüberschreitend, wodurch nicht immer klar ist, welche Gerichte und Aufsichtsbehörden für sie zuständig sind. Durch die Analyse ihrer Strategien können politische Entscheidungsträger besser verstehen, wie die Plattformen mit den regulatorischen Vorgaben umgehen, und wohlüberlegte Entscheidungen hinsichtlich Konsumentenschutz, Wettbewerbsregeln und Innovationsförderung treffen. Zweitens ist das Wachstum der Plattformen pfadabhängig: Wenn die Strategie einmal steht, wird die Entwicklung der Plattform auch durch soziale, kulturelle und wirtschaftliche Faktoren beeinflusst. Die komplexe Entwicklung sollte beobachtet werden, da nicht einmal die Betreiber selbst sie ohne Weiteres vorhersagen und die politisch Verantwortlichen sie nicht so einfach regulieren können.

Chinesische und US-amerikanische Plattformen zielen beide auf die Maximierung der Nutzerbindung und der Monetarisierung ab, verfolgen dabei aber sehr unterschiedliche Strategien, die durch das jeweilige soziokulturelle und regulatorische Umfeld geprägt sind. Nur wenn Unternehmen und Politik mit den unterschiedlichen Konzepten der Plattformen vertraut sind, können sie selbst Strategien entwickeln bzw. Leitplanken errichten, die einer zunehmend digitalen Welt Rechnung tragen.

LITERATURHINWEISE

Cennamo, C., & Santalo, J. (2013). Platform competition: Strategic trade-offs in platform markets. Strategic Management Journal, 34(11), 1331–1350.

Claussen, J., Kretschmer, T., & Mayrhofer, P. (2013). The effects of rewarding user engagement—The case of Facebook apps. Information Systems Research, 24(1), 186–200.

Hagiu, A., Farronato, C., Fradkin, A., & Lomax, D. (2024). Understanding the tradeoffs of the Amazon antitrust case. Harvard Business Review. hbr. org/2024/01/understanding-the-tradeoffs-of-theamazon-antitrust-case

Li, J., Pisano, G., Xu, Y., & Zhu, F. (2023). Marketplace scalability and strategic use of platform investment. Management Science, 69(7), 3958–3975.