Download

Download

Web3 und die Zukunft der digitalen Platform Economy: Die Kunst, das richtige Maß an Dezentralisierung zu finden

Digitale Plattformen dominieren die Wirtschaft

Plattformgeschäftsmodelle haben nahezu jede Branche revolutioniert, von E-Commerce (Amazon) über Betriebssysteme (iOS und Android) und Transportwesen (Uber) bis hin zum Film (Netflix) und Gastgewerbe (Airbnb). 2023 basierten vier der fünf wertvollsten Unternehmen der Welt auf Plattformgeschäftsmodellen. Häufig vereinfachen diese Modelle den Zugang zu Dienstleistungen und helfen, Kosten einzusparen. Plattformanbieter, die als Vermittler fungieren, können diese Vorteile preisgünstig bereitstellen, da Netzwerkeffekte die Nutzer binden und es ihnen ermöglichen, Nutzerdaten gewinnbringend weiterzuverarbeiten. Dieser Mechanismus führt häufig dazu, dass der Markt von einem starken Player dominiert wird, der aus seiner monopolartigen Stellung Profit schlagen kann. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz (KI) schürt Befürchtungen, dass diese Plattformunternehmen weiter an Macht gewinnen könnten. Kritiker sind besorgter denn je, weil die bestehenden Gesetze dieser Dynamik recht wenig entgegensetzen konnten: Die aktuellen kartellrechtlichen Vorschriften haben die zunehmende Marktmacht der Plattformbetreiber kaum eingedämmt. Allerdings handelt es sich in vielen Fällen um einen Kampf zwischen David und Goliath: Den Plattformunternehmen stehen nicht nur deutlich mehr finanzielle Mittel zur Verfügung als den Regulierungsbehörden, sondern auch geschickte Anwälte, die immer neue Wege finden, die wahre Macht ihrer Klienten herunterzuspielen.

Was dezentrale Plattformen versprechen

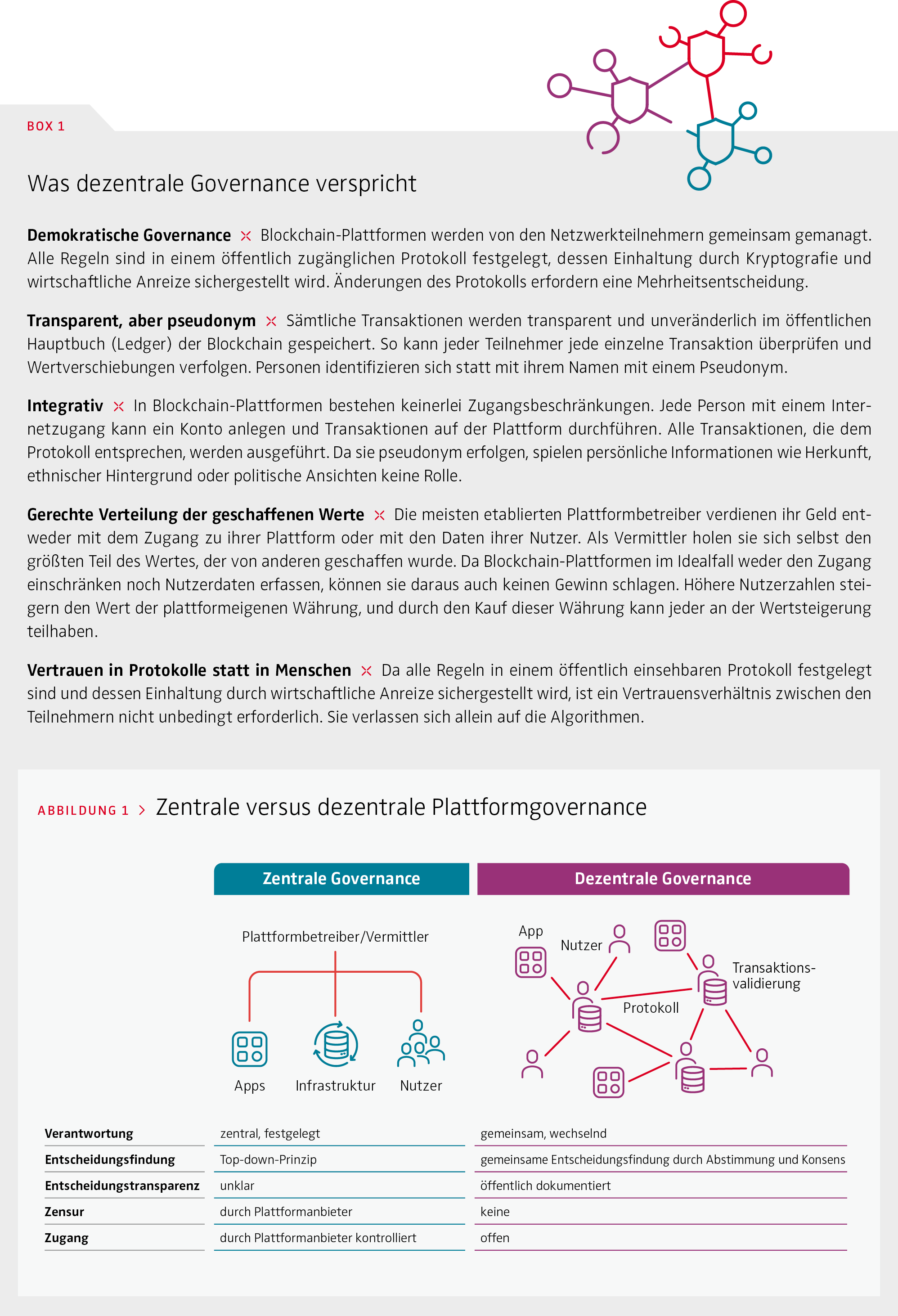

Als Alternative zu den aktuellen Regulierungsbemühungen und Gegenmodell zur dystopischen Vorstellung einer Handvoll mächtiger Plattformunternehmen, die jedes Detail unseres Lebens kontrollieren, preisen Technologie-Evangelisten die Blockchain-Technologie und algorithmenbasierte, dezentrale Governance als potenzielle Lösung an (siehe Abbildung 1). Ihr Versprechen: Die Blockchain-Technologie würde die Ausschaltung eines dominanten Plattformbetreibers und eine gerechtere Verteilung von Werten unter denjenigen ermöglichen, die sie geschaffen haben. Dies würde zu einer neuen Internet-Ära führen, die häufig als „Web3“ bezeichnet wird und transparenter, demokratischer und integrativer sein soll. Solche Versprechen erfordern allerdings einen Paradigmenwechsel im Plattformmanagement. Anstelle einer zentralen Instanz, die sämtliche Entscheidungsbefugnisse über die Plattform innehat, stützen sich Blockchain-Plattformen auf ein vordefiniertes, algorithmisch verschlüsseltes und öffentlich einsehbares Protokoll, das es einem Netzwerk von Personen ermöglicht, die Plattform gemeinsam zu managen. Eine geschickte Kombination aus Kryptografie und wirtschaftlichen Anreizen stellt sicher, dass sich alle Beteiligten an das Protokoll halten und Änderungen nicht im Alleingang erfolgen. Zwar unterscheiden sich die Protokolle im Detail, doch die meisten offen zugänglichen Blockchain-Plattformen implementieren weitere dezentrale Eigenschaften, um sich von zentralen Plattformen abzugrenzen (siehe Box 1 und Abbildung 1).

Die Dezentralisierung digitaler Plattformen erfordert zahlreiche Kompromisse und eine sorgfältige Abwägung der tatsächlichen Ziele.

Dezentralisierung ist kein Patentrezept

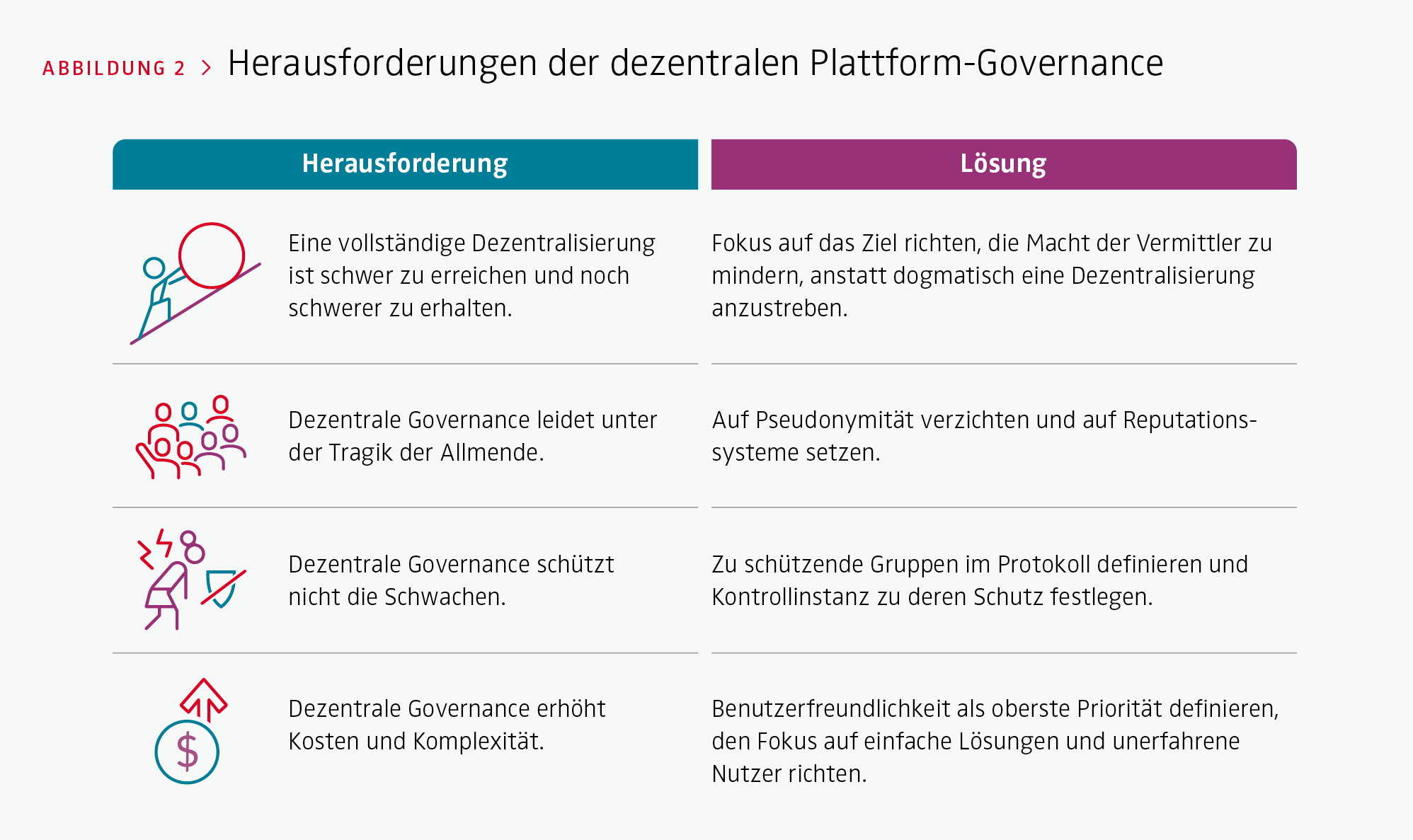

Eine Dezentralisierung digitaler Plattformen, bei der Nutzern per Algorithmus mehr Entscheidungsbefugnisse eingeräumt werden, mag aus theoretischer Sicht möglich und erstrebenswert sein, doch die Umsetzung in der Praxis erweist sich keinesfalls als Patentlösung. Tatsächlich zeigen zahlreiche empirische Untersuchungen, dass dezentrale Plattformen in Sachen Transparenz, Inklusion und Demokratie sogar schlechter abschneiden als zentrale Systeme. Vier grundlegende Herausforderungen der dezentralen Governance müssen gelöst werden (siehe Abbildung 2).

> Dezentralisierung ist schwer zu erreichen und noch schwerer zu erhalten

Eine vollständige Dezentralisierung setzt voraus, dass die Entscheidungsbefugnis gleichmäßig auf alle Beteiligten verteilt ist. In einem Blockchain-System werden Entscheidungen meist mithilfe von Governance Tokens getroffen, die mit dem Wachstum der Plattform an Wert gewinnen. Dies bietet einen Anreiz für die Inhaber, ihr Mitspracherecht für eine Wertsteigerung der Plattform einzusetzen. Was zunächst positiv klingt, ist in der Praxis problematisch, da sich die Community-Teilnehmer in Sachen Zeithorizont und Kostenstruktur stark unterscheiden und nicht alle gleichermaßen von Skaleneffekten profitieren. Sobald genügend kurzfristig orientierte Token-Inhaber bereit sind, ihr Stimmrecht für einen kleinen Gewinn an einen anderen Teilhaber zu verkaufen, der auf eine längerfristige Strategie setzt, schleicht sich eine erneute Zentralisierung ein. Solche Dynamiken sind in Staking Pools keine Ausnahme. So beherrscht etwa Lido mehr als 30 Prozent aller Staked Tokens auf Ethereum, und bei der beliebten Finanz-App Balancer konnte ein Teilhaber genügend Stimmrechte anhäufen, um Auszahlungen zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Dieser erneuten Zentralisierung können Anbieter digitaler Plattformen entweder mit entsprechenden Plattformdesign-Entscheidungen oder mit neuen Regelungen entgegenwirken. Eine Möglichkeit wäre die Einführung nicht handelbarer Governance-Tokens, für die eine Dividende auf Basis der Plattformperformance ausgeschüttet wird. Dazu müssten die Token-Inhaber allerdings bekannt sein, was dem Grundsatz der Pseudonymität widerspräche. Außerdem würde dies den Zugang zur Plattform erschweren und somit gegen das Prinzip der Inklusion verstoßen. Plattformanbieter könnten die Anhäufung von Tokens auch mithilfe von Regeln untersagen. Dies setzt wiederum voraus, dass die tatsächlichen Inhaber der Tokens bekannt sind. Für die Durchsetzung der Regeln wäre überdies eine starke Kontrollinstanz nötig, die wiederum eine Art Zentralgewalt wäre. In manchen Fällen ist ein gewisses Maß an Zentralisierung möglicherweise die beste Option, um die Vorteile dezentraler Plattformen zu schützen

Die Blockchain-Technologie könnte die Ausschaltung eines dominanten Plattformbetreibers und eine gerechtere Verteilung von Werten unter denjenigen ermöglichen, die sie geschaffen haben.

> Dezentralisierung leidet unter der Tragik der Allmende

Eine dezentrale Plattform ist ein gemeinsames Gut, das von einer Community aus pseudonymen Teilnehmern betrieben wird. Das Plattformprotokoll ist meist so gestaltet, dass opportunistisches Verhalten ausgeschlossen oder bestraft wird. Dazu muss solches Verhalten jedoch vorhersehbar sein. Dies wird umso schwieriger, je komplexer die Plattformen werden und je mehr Aufmerksamkeit sie aufgrund ihrer steigenden Marktkapitalisierung unter opportunistischen Anlegern erregen. Angesichts des offenen Zugangs und der Pseudonymität der Teilnehmer stellt dies eine echte Herausforderung dar. Gleichzeitig können dezentrale Plattformen nicht spontan auf Zwischenfälle reagieren, da zunächst ein Konsens über mögliche Maßnahmen gefunden werden muss. Ein solcher Konsens braucht Zeit und ist häufig mit Trittbrettfahrerproblemen verbunden, weil nicht alle Nutzer ausreichend engagiert sind, um sich an der Abstimmung zu beteiligen. Zur Lösung dieses Dilemmas könnten dezentrale Plattformen die Pseudonymität aufheben, den Zugang durch KYC(Know Your Customer)-Prozesse einschränken und Reputationssysteme einführen, die eine Identifizierung böswilliger Akteure erlauben. Zwar laufen derzeit Versuche mit Systemen, die eine Ermittlung von Teilnehmern ermöglichen, ohne deren tatsächliche Identität preiszugeben, doch solche Proof-of-Humanity-Projekte stecken noch in den Kinderschuhen und erfordern dennoch Zugangsbeschränkungen, die wiederum den Prinzipien der Offenheit und der Inklusion widersprechen.

> Dezentralisierung schützt nicht die Schwachen

Die meisten dezentralen Plattformen begrenzen ihre Kapazität, um auch Nutzern mit weniger leistungsstarken Rechnern den Zugang zu erlauben. Diese eingeschränkte Kapazität wird anhand eines Marktmechanismus verteilt: Traffic von Nutzern, die am meisten zu zahlen bereit sind, wird priorisiert – eine effiziente Lösung, die jedoch finanziell schwächere Teilnehmer aus dem Netzwerk ausschließt. Die Vision, auch Menschen ohne Bankverbindung handlungsfähig zu machen, wird unerreichbar, wenn für eine einfache Überweisung bereits 10 US-Dollar an Transaktionsgebühren anfallen. Nur Personen, die wissen, wie viel Geld sie mit einer Transaktion verdienen können, lassen sich auf solche Plattformen ein. Auf Ethereum werden Transaktionen in Nicht-Finanz-Apps wie Gaming- oder Social-Media-Apps durch DeFi(Decentralized Finance) -Apps gedrängt, weil diese Frontrunning ermöglichen. Beim Frontrunning kopiert ein zahlungskräftiger Nutzer eine geplante Transaktion, von der er erfahren hat, zahlt eine höhere Gebühr und lässt sie anstelle der ursprünglichen Transaktion ausführen. Strategien dieser Art haben dezentrale Plattformen in ein gefährliches Terrain verwandelt, in dem mächtige Akteure Kapital aus schwachen und weniger erfahrenen Teilnehmern schlagen. Hier hat die Dezentralisierung also dazu geführt, dass die Schwachen systematisch ausgebeutet werden und eine gerechte Verteilung der geschaffenen Werte ausbleibt. Plattformanbieter müssen verstehen, dass es schutzbedürftige Gruppen gibt, und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Auch hier könnten der Verzicht auf Pseudonymität und die Einführung eines Reputationssystems Abhilfe schaffen. Eine Alternative wäre, die Dezentralisierung auf Netzwerkebene aufzugeben und die Kapazität zu erhöhen oder Transaktionen nach anderen Kriterien als der Zahlungsbereitschaft zu priorisieren.

> Dezentralisierung erhöht Kosten und Komplexität

Dezentrale Plattformen basieren auf Redundanz und Replikation, was die Kosten und die Komplexität in die Höhe treibt. Während Informationen in einem zentralen System hauptsächlich von und zu einem zentralen Knoten übermittelt werden, muss in einem dezentralen System jeder Knoten sämtliche Informationen empfangen, speichern und an jeder Entscheidung mitwirken. Die komplexere Skalierung und Entscheidungsfindung führen zu höheren Transaktionskosten. Zudem besteht das Risiko von Subsystemen, die eigene Prozesse entwickeln und die Interoperabilität behindern. Während zentrale Plattformen bestrebt sind, den Informationsfluss zu optimieren und Transaktionen auf der gesamten Plattform so nahtlos wie möglich zu gestalten, leiden dezentrale Plattformen daran, dass auch bei gemeinschaftlichen Projekten jeder primär an den eigenen Vorteil denkt. Aus diesem Grund sind zentrale Plattformen erfolgreicher darin, benutzerfreundliche Anwendungen zu erstellen und Netzwerkeffekte zu nutzen. Darüber hinaus führen manche dezentrale Plattformen neue Vermittler ein, um Aufgaben wie den plattformübergreifenden Geldtransfer zu zentralisieren.

Fazit: Verlieren Sie das Ziel nicht aus den Augen

Die Vision einer neuen Ära der Transparenz, Inklusion, Demokratie und gerechten Wertverteilung in unserer digitalen Wirtschaft ist nach wie vor erstrebenswert. Jedoch müssen wir erkennen, dass die Dezentralisierung digitaler Plattformen keine Patentlösung ist, um die Macht der Plattformbetreiber einzuschränken. Dezentralisierung erfordert zahlreiche Kompromisse und eine sorgfältige Abwägung der tatsächlichen Ziele. Eine Dezentralisierung um der Dezentralisierung willen wird keine Probleme beseitigen. Auch wenn sich bereits vielversprechende Lösungen für die Herausforderungen dezentraler Governance abzeichnen, könnte ein gewisses Maß an Zentralisierung vorerst mehr Erfolg bringen. Die Rolle der Plattformbetreiber kann sich ändern, aber ihre Vermittlerrolle wird nicht komplett verschwinden. Die Idealvorstellung einer vollständig dezentralen und autonomen Blockchain-Plattform ist nicht so leicht umsetzbar, was aber nicht heißt, dass die Blockchain-Technologie gescheitert ist. Sie ist eine wertvolle Spielwiese für alternative Governance-Konzepte und Mechanismen. Die Herausforderungen der Dezentralisierung lassen sich mit einem bestimmten Maß an Zentralisierung oder künftig sogar mit dezentralen Lösungen meistern, an denen bereits gearbeitet wird. In der Zwischenzeit sollten wir den Blockchain-Bereich und seine vielversprechenden Möglichkeiten im Auge behalten, um das Internet zu einem besseren Ort für alle zu machen.

ORIGINALARTIKEL

Halaburda, H., & Obermeier, D. (2024). Decentralization vs. blockchain neutrality: The unequal burden of Ethereum’s market mechanism on dApps. SSRN. ssrn.com/abstract=4709286

Halaburda, H., Sarvary, M., & Haeringer, G. (2022). Economics of digital currencies and blockchain technologies. Springer International Publishing.

LITERATURHINWEISE

Bakos, Y., & Halaburda, H. (2022). Will blockchains disintermediate platforms? The problem of credible decentralization in DAOs. ssrn.com abstract=4221512

Bakos, Y., Halaburda, H., & Mueller-Bloch, C. (2021). When permissioned blockchains deliver more decentralization than permissionless. Communications of the ACM, 64(2), 20–22.

LITERATURHINWEISE