Download

Download

Die Neurowissenschaft wird virtuell: Wie man Konsumentenreaktionen in erweiterten Realitäten messen kann

Ein neues Umfeld für Konsumentenverhalten

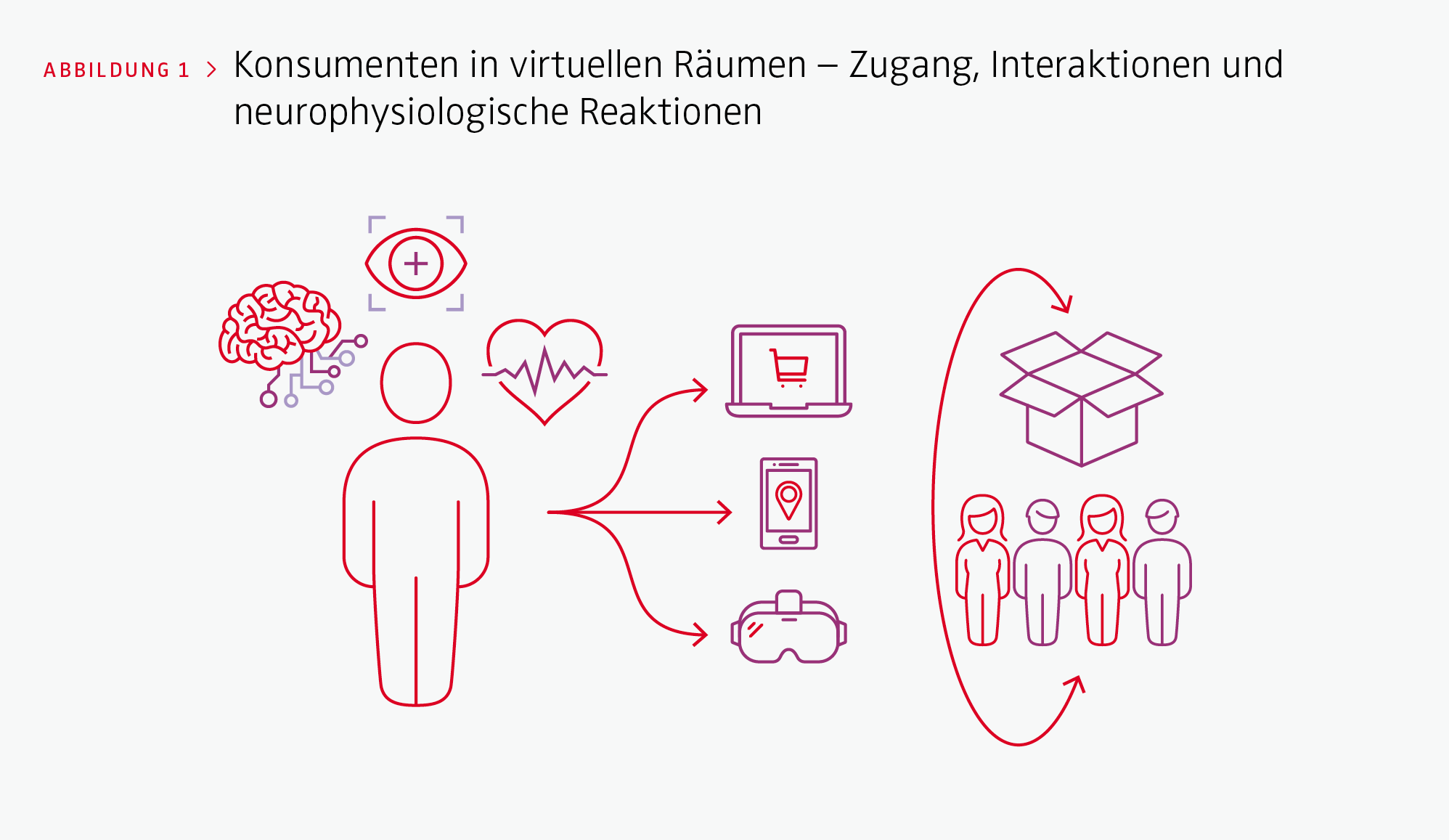

Das Metaverse stößt aufgrund der faszinierenden Möglichkeiten des virtuellen Raums auf reges Interesse. Auch wenn noch nicht klar ist, was genau das Metaverse eigentlich ist, sind wichtige Aktionsformen bereits klar: Menschen interagieren mit anderen Menschen, auch mit simulierten Menschen und Avataren in einer fortgeschrittenen Form sozialer Medien. Menschen interagieren auch mit Objekten wie z. B. Produkten. Diese Interaktionen finden in jedem virtuellen oder erweiterten Raum statt, der eine natürliche oder erfundene Umgebung simuliert. Um Menschen in eine solche Umgebung zu versetzen, bedarf es einer Schnittstelle, die das Erleben von physischer Präsenz in diesem Raum ermöglicht. Dies kann durch drei Arten von Geräten erreicht werden: Computermonitore, kleine und tragbare Bildschirme wie Smartphones sowie Head-Mounted Displays (HMDs). Jeder Gerätetyp ermöglicht ein unterschiedlich intensives Eintauchen in die neue Umgebung, und durch Fortschritte in der technologischen Entwicklung entstehen immer leichtere und leistungsfähigere Geräte für den Zugang zu Virtual Reality. Erweiterte Realitäten erschließen neue Räume, aber es ist erst wenig darüber bekannt, wie sich die Konsumenten in diesem Umfeld verhalten. Eine vielversprechende Möglichkeit, mehr über die Interaktionen zwischen Menschen und Objekten im virtuellen Raum zu erfahren, sind neurowissenschaftliche Tools. Abbildung 1 veranschaulicht, wie Konsumenten in erweiterte Realitäten einsteigen und dort interagieren. Sie zeigt auch beobachtbare physiobiologische Reaktionen wie Herzfrequenz, Augenbewegungen oder Gehirnreaktionen.

In der Konsumentenforschung sind Anwendungen der erweiterten Realität bereits im Einsatz und vielversprechend.

Erforschung von Konsumentenverhalten in virtuellen Räumen

Die Erforschung von Kundenreaktionen war für Marketingmanager und akademische Forscher schon immer herausfordernd. Immer beliebter werden Methoden jenseits klassischer Fragebögen. Big Data liefern prägnanten Input aus riesigen Datensätzen, der nicht aus geschlossenen Fragen entsteht. Darüber hinaus stellt die Neurowissenschaft Mikrodaten aus Signalen zur Verfügung, die detaillierter und fundierter sind und über einen bestimmten Zeitraum hinweg gesammelt werden können. Neurowissenschaftliche Instrumente haben zwei wesentliche Vorteile: Sie erfassen unbewusste und emotionale Reaktionen und messen kontinuierlich die Reaktionen der Testperson. Da das Metaverse Mensch-Mensch- und Mensch-Objekt-Interaktionen über Computer, Smartphones und HMDs umfasst, ist es sinnvoll, diese Basisdaten zur Erfassung von Emotionen und unbewussten Reaktionen der Nutzenden heranzuziehen.

Chancen und Herausforderungen der Neurowissenschaft in erweiterten Realitäten

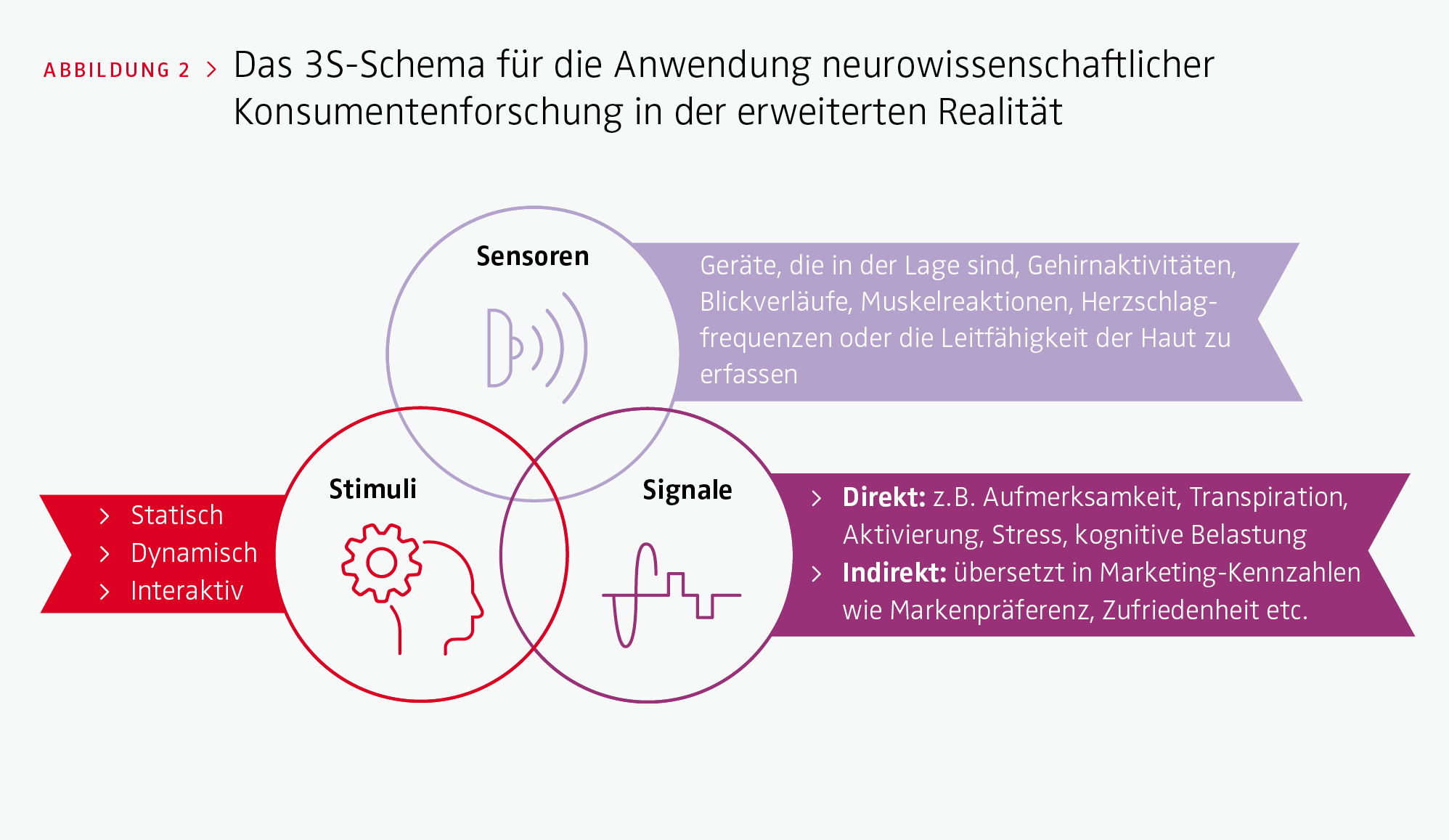

Neurowissenschaftliche Instrumente werden in der Marketingforschung immer beliebter, aber ihre Anwendung in erweiterten Realitäten ist vor allem aus zwei Gründen herausfordernd: Erstens müssen die technologischen Entwicklungen der erweiterten Realität auf Signale von Artefakten eingehen, indem sie diese integrieren oder untereinander kompatibel machen. Zweitens müssen die isolierten neurowissenschaftlichen Messungen zu einer einzigen Datenquelle synchronisiert werden. Außerdem ist die Integration von Daten aus unterschiedlichen neurowissenschaftlichen Signalen, aus Verhaltensinteraktionen und aus Selbstberichten herausfordernd. Die Kernelemente dieser neuen hochqualitativen Datenumgebung können durch das sogenannte 3S-Schema beschrieben werden, wobei die „S“ für Stimuli, Sensoren und Signale stehen (siehe Abb. 2).

Neurowissenschaftliche Instrumente werden in der Marketingforschung immer beliebter, aber ihre Anwendung in erweiterten Realitäten ist herausfordernd.

> Stimuli

Der Einfluss einzelner Stimuli auf die Markenwahl ist in vielen Anwendungsbereichen relevant, z. B. in der Produktentwicklung, bei der Markteinführung oder der Auswahl von Kommunikationsbotschaften. In der erweiterten Realität können Stimuli statische Elemente wie eine Tür oder eine Landschaft umfassen, aber auch dynamische Inhalte wie 2D- oder 360°-Videos und Inhalte, die sich den individuellen Benutzerinteraktionen anpassen (z. B. Layouts und Formen). Jede Art von Stimulus ist eine reichhaltige Informationsquelle für Forscher und kann experimentell manipuliert werden. In einem Regal können beispielsweise Größe, Farbe, Position und Anzahl der Produkte je nach Zielsetzung verändert werden. Auch andere Stimuli wie Sonderangebote, Werbegeschenke, Werbeformate und Ladenlayouts sowie sensorische Stimuli wie Musik und Geräusche lassen sich in einer Virtual-RealityUmgebung leicht verändern. Darüber hinaus erweitern Try-on- oder Smart Mirrors die Palette an verfügbaren Stimuli in virtuellen Räumen.

> Sensoren

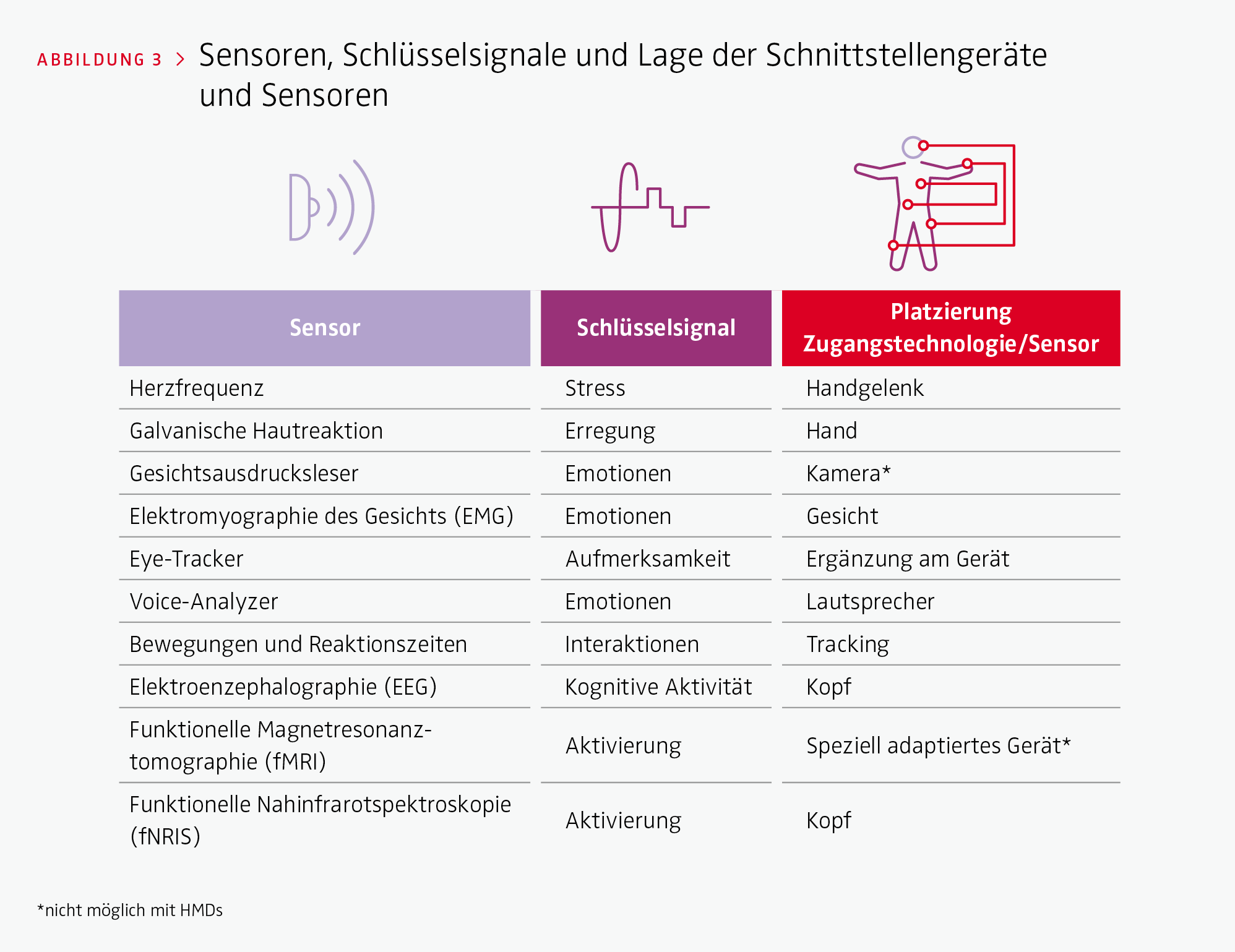

Im Bereich der Neurowissenschaften bezeichnet der Begriff „Sensoren“ jedes Gerät, das in der Lage ist, ein Signal aus dem zentralen und peripheren Nervensystem, einschließlich des autonomen und somatischen Nervensystems, zu erfassen. Es ist möglich, Gehirnströme und Blutveränderungen in Gehirnbereichen zu messen sowie Bewegungen, Muskelaktivitäten, Pulsveränderungen und Hautreaktionen aufzuzeichnen. Abbildung 3 zeigt, dass viele Sensoren in Zugangstechnologien integriert sind oder an diese angeschlossen werden können.

> Signale

Signale beziehen sich auf jede physiologische Reaktion oder Gehirnaktivität, die Aufmerksamkeit, Transpiration, Aktivierung, Stress, kognitive Belastung oder Rückzug widerspiegelt. Diese direkten Signale müssen in aussagekräftige Marketingkennzahlen oder indirekte Signale wie Markenpräferenz, Zufriedenheit oder positive/ negative Emotionen der Konsumenten übersetzt werden. Die wissenschaftliche Community sollte daher weiterhin Zusammenhänge zwischen direkten und indirekten Signalen erforschen. Auch wenn es laufend neue Entwicklungen gibt, verfügen Marketingforscher bereits heute über Instrumente, die eine solche Forschung erlauben.

Neurowissenschaftliche Tools in unterschiedlichen Formen der erweiterten Realität

Die drei in Abbildung 1 dargestellten Kategorien von Zugangstechnologien bedingen nicht nur den Immersionsgrad der Nutzenden, sondern auch die Vielfalt der Sensoren, die zur Erfassung der unbewussten Reaktionen zur Verfügung stehen. Abbildung 3 zeigt, welche Sensoren mit verschiedenen Zugangstechnologien eingesetzt werden können, wo sich die Sensoren befinden und welche Signale sie erfassen. Alle Sensoren funktionieren mit Monitoren und Smartphones. Mit Ausnahme der Gesichtserkennung und der fMRI können die Sensoren auch mit HMDs verwendet werden. Laufende Entwicklungen werden es ermöglichen, Emotionen durch Elektromyographie-Sensoren zu messen, die an HMDs angebracht sind.

> Neurowissenschaft in Augmented Reality

Da bei Augmented Reality (AR) virtuelle Objekte in eine reale Umgebung eingeblendet werden, ist für die Anwendung neurowissenschaftlicher Instrumente keine zusätzliche Technologie erforderlich. Eine Reihe von Geräten ist zu erschwinglichen Preisen bereits am Markt erhältlich. Im Handel eingesetzte Anwendungen wie virtuelle Umkleidekabinen, Try-on-Spiegel und große Videowände erfordern aufgrund der Art des Bildschirms spezielle Sensoren. Visualisierungen über aktuelle PC-Monitore oder Smartphones sind jedoch einfach realisierbar. Hingegen kann es bei mobilen Bildschirmen, z. B. bei Smartphones, aufgrund laufender Änderungen des Betrachtungswinkels Schwierigkeiten bei der Erfassung homogener Signale geben.

> Neurowissenschaft in Virtual-Reality-Umgebungen

In virtuellen Läden, Museen oder Restaurants können die Interaktionen der Nutzer mit Produkten durch ihre Körper- und Handbewegungen, Abbrüche oder wiederholte Inanspruchnahme beobachtet und analysiert werden. Das Tracking von Konsumenten bietet eine wertvolle Möglichkeit, neurowissenschaftliche Instrumente mit dem Verhalten in bestimmten Situationen zu verknüpfen, z. B. beim Besuch eines virtuellen Ladens oder bei der Erforschung von geplanten oder impulsiven Kaufprozessen. Auch in Virtual-Reality-Umgebungen ist die Verwendung von PC-Monitoren zur Anwendung neurowissenschaftlicher Tools relativ einfach und kostengünstig umsetzbar. Bestehende Technologien können auch mit HMDs genutzt werden. Einige Anbieter integrieren Sensoren in ihre Brillen und nutzen diese zur Datenerfassung. Mit HMDs von HTC oder Varjo ist z. B. Eye-Tracking möglich. Auch steigt die Nutzung von am Körper getragenen Wearables, wodurch technische Barrieren bei statischen Geräten wegfallen könnten. Gesichtsausdruckslesegeräte sind mit HMDs nicht anwendbar, da die meisten dieser Geräte die sichtbaren Teile des Gesichts zu sehr einschränken. Elektromyographie des Gesichts könnte man jedoch nutzen, und neue technologische Integrationen weiterer Sensoren sind in vielen HMDs in Entwicklung, z. B. bei Varjo und Galea Solutions oder bei emteq labs. EEG und fNIRS wurden bereits erfolgreich mit HMDs eingesetzt. Eine Kombination von fMRI und HMD muss jedoch für den Einsatz im Konsumentenbereich noch weiterentwickelt werden.

Erweiterte Realität kann zur leichteren Umsetzung von Pretests und Testkäufen eingesetzt werden.

> Neurowissenschaft in Mixed Reality

Mixed Reality verbindet Augmented und Virtual Reality und erfordert ebenfalls Brillen. Daher gelten die meisten der oben genannten Punkte für HMDs auch für Mixed Reality. So bietet HoloLens 2 beispielsweise Eye-Tracking durch zwei Infrarotkameras und Kopfbewegungstracking durch vier Lichtkameras. Da dies eine sehr junge Technologie ist, sind die Kosten jedoch noch hoch.

Anwendungen der Konsumentenforschung im Metaverse

Die vielfältigen Anwendungen der erweiterten Realität in der Konsumentenforschung sind allgegenwärtig und vielversprechend. Unabhängig von der Art der Reality – augmented, virtuell oder gemischt – eröffnen sie faszinierende Forschungsmöglichkeiten in viele Richtungen. Erweiterte Realität kann zur leichteren Umsetzung von Pretests und Testkäufen eingesetzt werden. Pretests können sich auf neue Produkte oder das Ladendesign beziehen. Präferenzen für am Körper getragene Produkte lassen sich mit Apps zum virtuellen Anprobieren von Make-up, Brillen oder Sneakers testen. Darüber hinaus sind Testkäufe innerhalb einer Produktkategorie möglich, bei denen Forscher für ein Produktsortiment in einem virtuellen Regal Produkte, Preise und Verpackungsoptionen variieren und analysieren können. Die Marketingforschung kann auch die virtuelle Anwesenheit weiterer Personen wie Freunde, Verkäufer, Experten oder sonstiger Influencer untersuchen, die Einfluss auf Kaufentscheidungen haben könnten. Gegenüber solchen Tests im physischen Raum haben virtuelle Welten auch den Vorteil, dass sie Rahmenbedingungen wie Beleuchtung, Tageszeit, Stadtbild oder Wetterbedingungen modulieren können. Die neurowissenschaftliche Konsumentenforschung nutzt also bereits heute vielfältige Möglichkeiten, die von Augmented-Reality-Applikationen bis hin zur Beobachtung von Metaverse-Nutzern reichen, und technologische Entwicklungen werden laufend neue Anwendungsbereiche erschließen.

LITERATURHINWEISE

Bigné, E. (2023). Combined use of neuroscience and virtual reality for business applications. In L. Moutinho & M. Cerf (Eds.) Biometrics and neuroscience research in business and management: Advances and applications. De Gruyter.

Wedel, M., Bigné, E., & Zhang, J. (2020). Virtual and augmented reality: Advancing research in consumer marketing. International Journal of Research in Marketing, 37(3), 443–465.